第5分科会 学校教育・地域連携

スケジュール

10月18日(土)

- 12:30

受付 - 13:15

塩尻西部中学校「孫の手プロジェクト」PR - 13:30

開会式 - 13:40

<講演>

早坂 淳 氏 - 14:25

<研究発表①>

塩尻市立広丘小学校PTA - 14:40

休憩 - 14:55

<研究発表②>

筑北村立聖南中学校PTA - 15:10

<研究発表③>

大町市立大町西小学校PTA - 15:25

<研究発表④>

新潟市立新通つばさ小学校PTA - 15:45

パネルディスカッション - 16:25

閉会の言葉 - 16:30

終了

テーマ

「結」学校・家庭・地域が協働し

子どもたちを共に育てる環をつなぐ地域連携活動

趣旨(現状の課題)

急速な少子高齢化が進む中、子どもたちを育てる社会環境も変化している時代。子どもを見守る親、地域においても価値観が多様化しています。子どもたちがふるさと・学校を愛し、近い将来地域の担い手となるよう、今まで築きあげてきたPTAの取り組みを活かし、これからの時代に合った大人も楽しめるPTA活動を共に学び語りあいましょう。

学びのポイント

- 地域連携の実践方法

学校、家庭、地域が協力して子どもを育てる具体的な方法を学ぶ。 - 多様な価値観の理解

異なる背景を持つ人々とのコミュニケーションを通じて、多様性を尊重する環境を作る。 - 新しいPTA活動の提案

現代のニーズに合った楽しいPTA活動のアイデアを共有し、参加者の意欲を高める。

講師

早坂 淳 氏

公立大学法人長野大学 社会福祉学部 社会福祉学科教授

東京都青梅市出身。

茨城県つくば市で学生時代を10年ほど過ごし、2011年から長野県上田市に在住。3児の父。上田市で社会教育委員を経験したことをきっかけに学校教育と社会教育(生涯学習)の「汽水域」で活動を精力的に展開するようになる。専門は教育学の中でも理論と実践を往還する教育方法学。この視座から、多様な人々が学校運営に直接的に参画することで、よりよい地域や学校を実現しようとするエージェンシーがいかにして醸成されうるのかについて研究を進めている。長野県内の地域や学校をフィールドに研究を展開しつつ、研修や講演を学生とともに多数展開している。

研究発表

テーマ

新設校と地域住民の環をつなぐ つばさの日

発表校

新潟市立新通つばさ小学校PTA(新潟県)

発表者

五十嵐 直樹(R6・7年度PTA会長)

発表内容

開校を祝う記念日としての式典、児童の絵画作品等を展示する文化祭的な学校行事に加えて、地域の皆様にも気軽に参加して頂けるようPTAが主体となって企画、開催をしている。令和6年度からは卒業生もボランティアとして参加し、卒業してからも学校に関われる日として更に工夫をした。

開校150年を超える新潟市立新通小学校の分離新設校として2020年に新潟市立新通つばさ小学校が開校しました。新通小学校のPTA運営をベースに引き継ぎましたが、今の時代に即したPTA運営を、という初代会長の考えのもとより良いPTAを目指し、私も3代目として必要な改革を進めて参りました。歴史が浅いからこそ改革のスピードが速い、という事はつばさ小学校PTAの特徴の一つと言えます。

一方で、歴史が浅い=地域との繋がりも弱い、という特徴もあります。特に開校と同時に訪れた新型コロナウイルスにより、学校の創立を祝う式典を行う事が出来ず、児童、学校、保護者とも必要最低限の関わり合いをするしかない状況が数年間続きました。

ようやく落ち着きを見せた2023年、児童の作品展を開催していた日を「つばさの日」と改め、学校創立をお祝いする日として地域の皆さまにも気軽に参加して頂けるようPTAが主体となって開催をしています。

パワーポイントのデータはこちら> PPT

テーマ

ひろおか奨善塾による地域とのつながりの深化

発表校

塩尻市立広丘小学校PTA(長野県)

発表者

塩原正敏(R6年度PTA会長)

発表内容

ひろおか奨善塾の「奨善」とは、自ら進んで(奨)良いこと(善)をする心を意味しており、歌人島木赤彦が校長時代に「新教訓 奨善会」を制定した明治の時代より、現在まで脈々と引き継ぐ広丘小学校の教育の柱となっている。広丘小学校では、児童会を“奨善会”と呼ぶなど学校としての誇りでもあり、新教訓の中でも「公事(公共に尽くすを喜ばむべし)」の精神を大切にしている。広丘小学校PTAでは、上記の学校として目指す姿に共感し、子どもたちや社会にとって良いと考える様々な活動を進めている。

ひろおか奨善塾は、子どもたちと地域の人々とが楽しみながらつながり合うことを目的の一つとし、地区公民館と共同で、広丘地区の歴史探訪やものづくり体験などの講座を開いている。我々は、この「ひろおか奨善塾」をより活性化していくことで、地域のつながりを深められるのではないかと考えた。現在、地域の商店に講座の講師として協力をしてもらっているが、より地域のつながりを深めるためには、多くの方々と子どもたちとが触れ合うことが重要である。そのためには地域の方々が受講者としても参加し、子どもたちと同じ目線で触れ合うことができる機会があるとよいのではないかと考えた。本研究では、多くの地域の方々が参加出来る取り組みなど、奨善塾のありたい姿として描き、実現に向けて研究した結果をお伝えする。

パワーポイントのデータはこちら> PPT

テーマ

子どもたちを真ん中にして支える活動

発表校

筑北村立聖南中学校PTA(長野県)

筑北村立筑北小学校PTA(長野県)

発表者

- 宮入清文(R5年度聖南中PTA会長)

- 塚山克視(R5年度筑北小PTA会長)

- 聖南中学校 生徒有志

発表内容

- コロナ禍後のPTA活動変化

- 筑北漢塾の発足、活動事例

令和5年度5月コロナ禍5類に移行。学校行事、PTA活動などが再開。

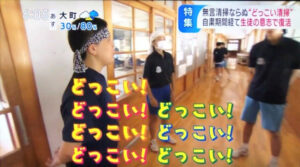

そして何と言っても令和5年度生徒会は本校伝統の『どっこい清掃』を復活させた。

どっこい清掃とは昭和53年に始まり45年以上続いている清掃。当時、赴任した先生が創始者。 男子は上半身裸、女子は半袖ハーフパンツ、「どっこい!どっこい!」とやる気、根気を出す為に大声で鼓舞し合う。日本中のどの学校でもやっていない唯一無二の清掃スタイルである。新型コロナウィルスとは到底共存できるものではない。しかし、コロナ禍明け、当時の生徒会スローンガン「Re:Start」において生徒の熱い思いでこれまでの伝統に再び火を灯し継承してくれました。昭和に始まった「伝統」「型」を受け継ぐ事は大切。しかし時代や環境、現状に応じて本来受け継ぐべきである「精神:スピリッツ」が継承されたと確信しました。

「令和型どっこい清掃」のスタート!! 会場では生徒有志らとその想いをお伝え致します!

パワーポイントのデータはこちら> PPT

テーマ

地域とともにある大町西小学校

発表校

大町市立大町西小学校PTA(長野県)

発表者

中嶋 進(R7年度PTA会長)

発表内容

大町市立大町西小学校は、153年余りの歴史を誇る伝統ある学校です。しかし、少子化に伴う児童数の減少などの影響により、今年度をもって閉校し、市内4校のうち3校と統合されるという大きな節目を迎えることとなりました。

長きにわたり、教師や保護者の皆様によるPTA活動を通じて、子どもたちの健やかな成長を支えてまいりました。そして何より、地域の皆様の温かいご支援があったからこそ、ここまで豊かな学びの環境を築くことができたのだと思います。

春になると、大町西小学校の校庭には桜が咲き誇り、子どもたちだけでなく地域の方々の憩いの場として親しまれております。この桜は、地域の「桜を守る会」の皆様によって、日々丁寧に手入れされ、守られています。

また、子どもたちの登下校を見守る「下校ボランティア」、放課後に学習や読み聞かせ、季節のイベントなどを行う「放課後スマイルスペース」、家庭科の授業でミシンの扱いに注意が必要な場面で支援してくださる「ミシンボランティア」など、数多くの地域の方々に支えられながら、子どもたちはのびのびと成長してきました。とはいえ、課題も少なくありません。

新しい学校でも、子どもたちがこれまでと変わらず安心して学校生活を送れるよう、PTAとして何ができるのかを、これからも考え続けていきたいと思います。

パワーポイントのデータはこちら> PPT

会場

塩尻市総合文化センター(Google Map)

アクセス

- JR塩尻駅から徒歩約7分

- 長野自動車道 塩尻ICから約10分

駐車場

会場隣接公共駐車場

定員

200人